中國人口老化令「去中國化」早已出現 靠「一帶一路」減低對西方的依賴

撰文:經一編輯部|圖片:新傳媒資料室

「一帶一路」減低對西方世界依賴

所以即使中國強調「內循環」經濟, 也不代表不需要任何貿易夥伴,只是在合作上可能不想再依重美國。而事實上,習近平在7月的話語內,亦有提到中國「絕不是關起門來封閉運行」,又謂中國開放的大門「只會愈開愈大」。

其實在中美還未惡化前,中國已有尋找不同貿易夥伴的需要,早在十年前亦已有「走出去」的說法。

「最初向不同的國家投資,是因為中國的資本投資長期處高比例水平,需要向外投資才能解決產能過盛。」

當時,基建在內地的回報已經慢慢降低,中國開始向非洲等發展中國家出口基建的技術及經驗。

這種投資其後發展到「一帶一路」,因為中國理解到投資發展中國家,除了可以解決自身的產能過盛外,亦能幫助這些國家發展經濟,並最終成為中國的出口市場。

由此可見,中國早就知道要分散投資,不能完全依賴西方的先進國家。

然而,政治不穩定是這些發展中國家的共通點,這可能是「一帶一路」的挑戰,「這些國家對中國的態度會不時改變,只要一個親美總統上台,或者受到其他國家的慫恿挑釁,可能會推翻之前與中國的協議,近日的中印衝突就是最好例子。」

「去中國化」未必會打擊世界生產鏈

中國有實現「內循環」經濟的可能,也積極發展「一帶一路」,反映中國未必害怕西方世界的「去中國化」,但是,如果世界產業鏈失去了中國這個「世界工廠」,各地經濟又會否受到嚴重打擊呢?

「中短期可能會受到影響。畢竟,中國在2000年入世後,多國企業在過去20年均傾向把生產鏈放在人工、成本較低的中國,因此,『世界工廠』的出現,的確是改變了從前生產鏈遍布全世界的結構。」

其實在工業革命後、中國入世前,企業一直是採取分散的生產模式,並把生產鏈分散到多個國家,因此長遠而言,徐家健認為「去中國化」只是回復以前的模式,並非沒有可能。

再者,面對中國失去「人口紅利」,多國企業早就把增值較低的生產鏈,逐步遷出中國。

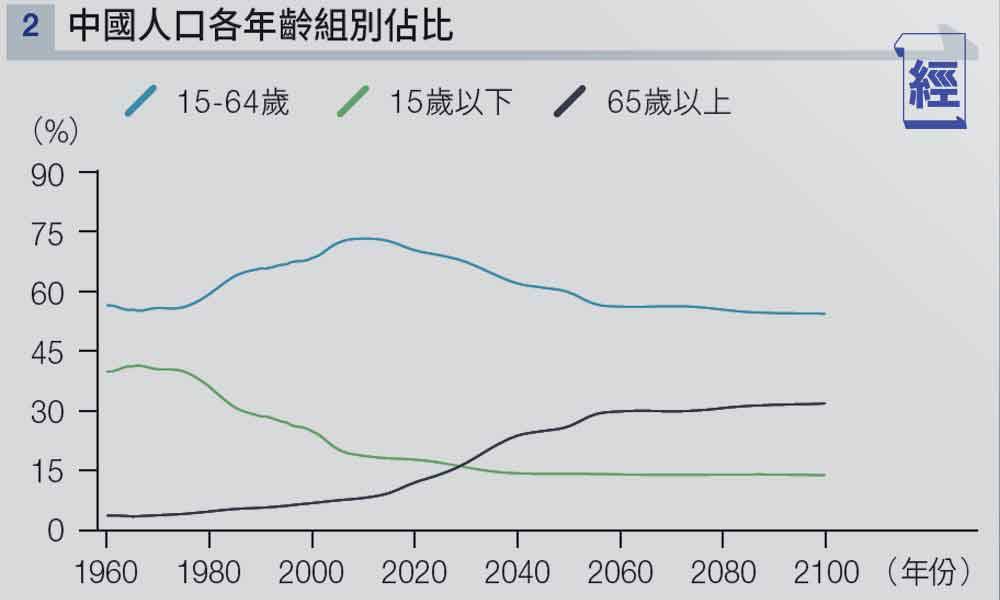

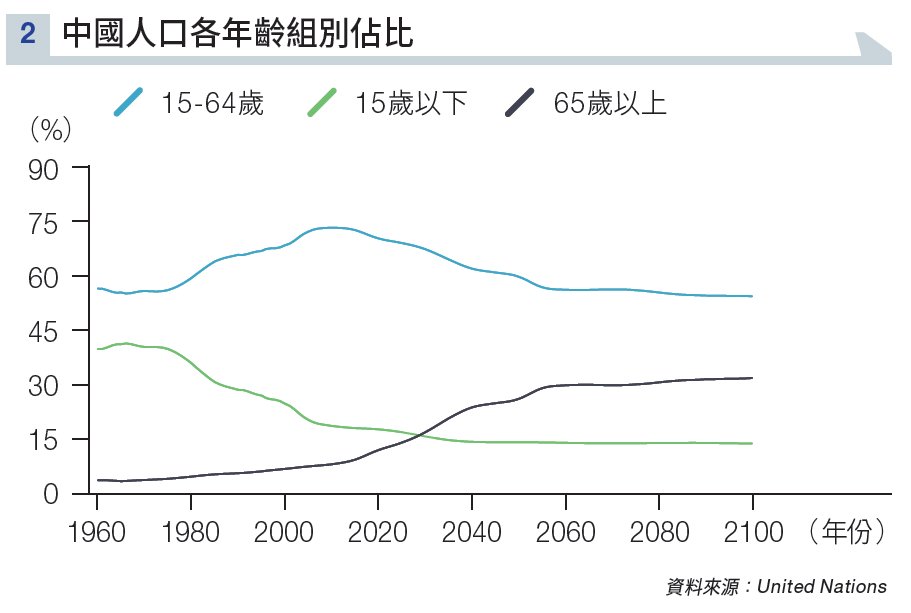

圖表二是聯合國針對中國人口的報告,可以看到在中國1980年至2010年間,15至64歲的勞動人口比重快速上升,這段時間是「人口紅利」的盛世。

但是在此期間,「一孩政策」令15歲以下的幼年人口比例顯著滑落;加上高齡化現象,勞動人口比重於2010年後反轉下降。

從圖表二可以看到,未來老年人口比例會持續上升,勞動人口會繼續下滑。

因此,即使沒有「去中國化」,把生產鏈遷出中國亦是大勢所趨;加上人才成本愈來愈重、內地勞動法及環保法等法規限制,「世界工廠」的吸引力已愈來愈低。

「由此可見,『去中國化』只是加速生產鏈分散的步伐,多個工序會進一步分散到越南、柬埔寨、印尼等東南亞國家,不過由於整條生產鏈牽涉不同的位置、語言,貿易壁壘可能因此出現,成本的確是變相提高,全球經濟增長甚至會放緩,但技術上不是做不到。」

而且,各國對中國進口貨品的依賴,也非想像中大,徐家健再引用同一份的學者研究,分析指出,若中國最大的貿易夥伴美國完全切斷外貿,其GDP也只會失去8%左右,損失程度比上述中國的「去貿易化」還要低。

相關文章:《財富》世界500強企業 124間中國企業上榜 首次超越美國:歷史性跨越

相關文章:避違美國制裁令 彭博引消息:花旗暫停受制裁中港官員帳戶 渣打停為其開戶

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。