去中國化加快「內循環」進程 徐家健:中國本地投資與消費可支持「內循環」經濟

撰文:經一編輯部|圖片:新傳媒資料室、中新社

除了是官員的制裁外,美國國務卿蓬佩奧早前亦以「維護美國資產的安全」為由,進一步加大「凈網」(Clean Network)行動,美國總統特朗普隨後亦宣布,將在45天後禁止任何美國個人及企業與TikTok母公司字節跳動(ByteDance)進行交易,以及與騰訊控股(00700)進行和微信有關的交易。

「中美關係持續變差的機會很高,由最初的貿易戰,演變為如今的科技戰、制裁,中美關係比一年前更為悲觀,在中期、短期內難以有改善的跡象。」美國克林信大學經濟系副教授徐家健道。

事實上,發展成今天的局面,當中的一些催化劑是始料未及的。「美國針對中國的行動,最初大家會認為這是特朗普爭取選票的手段,並以為冷戰會隨大選過後而結束,誰料今年出現了新冠疫情,整個世界經濟遭受打擊,特朗普為了淡化自己的責任,把矛頭直指中國,說中國隱瞞疫情,甚至說中國是有意製造病毒。」

徐家健認為,中美關係惡化逼使中國要加快改革,從此要學習不靠美國,重返自己的市場。

有發展內循環的條件

其實中國亦意識到今後要靠自己,國家主席習近平於7月正式提出「內循環」國策方針,他在企業家座談會上提到「必須逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」

習近平這番話引起廣泛關注,外界解讀為,中國未來將更加重視國內市場,將經濟穩定和發展重心更多地放在中國自身。

「中國要實現『內循環』經濟,也並非沒有可能。」徐家健道。

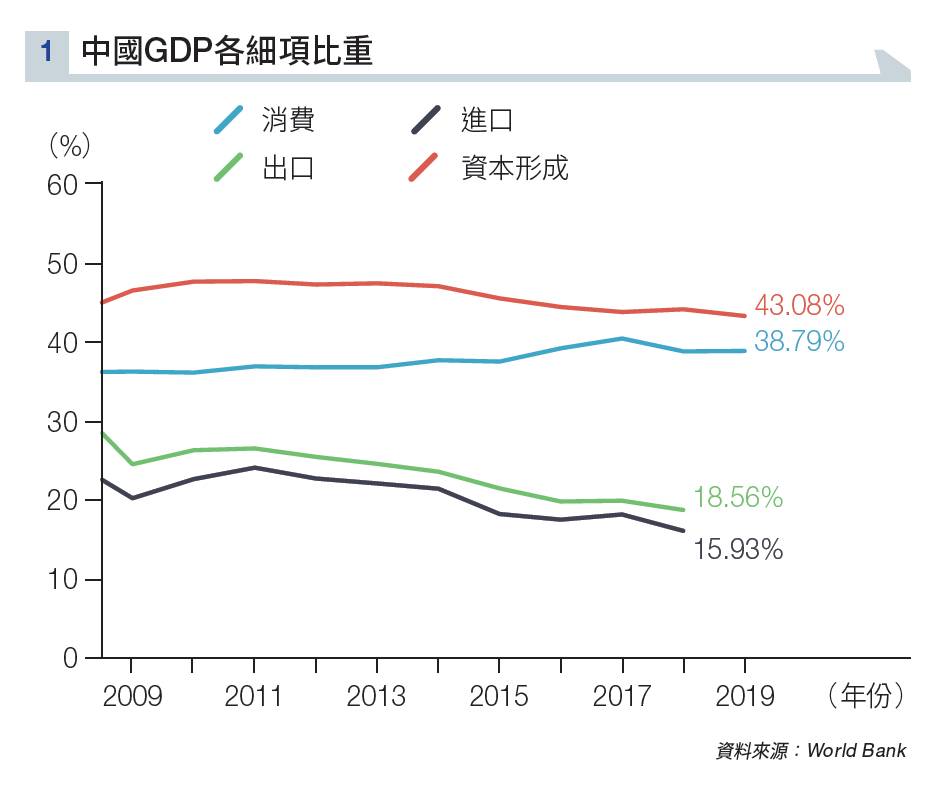

若從會計角度看,過去幾十年,資本投資一直佔中國國內生產總值(GDP)的最大部分,比例一直超過四成,當中以本地投資為主。與此同時,消費的比例在過去十年愈來愈高,去到2018年有接近四成的比重,「從GDP組合來看,投資和消費可說是推動中國GDP 的兩頭『馬車』(見圖表一)。」

因此,可以看到中國一直也有「自給自足」的條件,當下世界的「去中國化」,只是令中國加快實現「內循環」的進程。

但是,「去中國化」會對中國造成一定的影響,畢竟最高端的科技技術、最基本的糧食產品中國也要靠美國入口,不過徐家健認為影響可能短暫,長遠的影響未必有想像中深厚,更不會令中國民不聊生,或是出現飢荒。「雖然相比起其他已發展國家,中國在外貿的比例相對高,但高極也不到20%,當中與美國的貿易比例就更小。」

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。