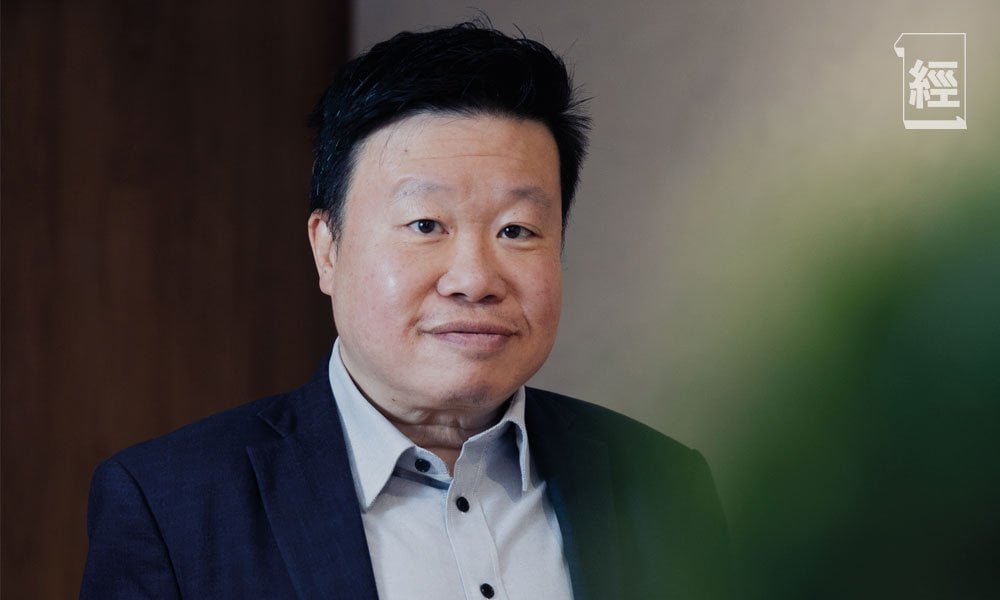

低息時代不復返 清盤王黎嘉恩:減債為上

美國自2022年大幅加息,本港的1個月本港銀行同業拆息利率(Hibor),由2022年初不足0.2厘,一下子抽升至2023年12月逾5.6厘。銀行貸款利息大增,不單止供樓人士叫苦連天,部分企業亦出現財困。

就像本港上市的新世界發展(00017),其債務便成為市場焦點,雖然集團在2024年已積極出售資產及減債,但最新公布的24/25年度中期業績中,負債比率不跌反升。

截至去年12月底,新世界的綜合債務淨額為1,246.3億元,較去年6月底輕微升0.8%,債務淨額與權益比率增加2.5個百分點至57.5%。

擅長於處理破產個案及債務重組的黎嘉恩,素有「企業醫生」之稱。他不直接評論個別的企業財務情況,但認為在現今息口高企;加上物業價值大跌之下,令到企業在融資、甚至財務都有很大的壓力。

融資成本大幅上升

黎嘉恩表示,假如企業欠下1億元貸款,利率升3個百分點,利息已要多付300萬元。

所以如果企業負債高達1,000億元,利息開支增幅是相當誇張。

「看到企業在短期融資、銀行透支、商業票據等的成本都上升不少,尤其是與Hibor掛鈎的浮動息率影響更加大。」黎嘉恩說。

另外,近年本港的物業價格大跌,住宅由高位跌逾三成,商業地產跌幅更多,對企業融資更是雪上加霜。

黎嘉恩指出,融資一方面涉及賣資產,賣不到好價錢,也會影響現金流。

另一方面,有些企業會將物業抵押給銀行來融資,資產價格下跌,抵押品要重新估值,有機會引發Call Loan。

「一些高槓桿的行業,如房地產開發、建築業,會特別容易受貸款成本上升影響。」

雖然美國於去年9月起再度展開減息週期,本港銀行亦行動迅速,很快便調低最優惠利率(P)。

例如滙豐銀行的P已由高位5.875厘,減至目前的5.25厘,而截至週三(3月26日)止,1個月銀行同業拆息也回至3.8厘。

然而環球仍充斥著不少經濟隱憂,例如關稅及戰爭等影響,有機會令通脹再度捲土重來。所以黎嘉恩認為,今輪減息週期,絕不會重返以往的零息水平。

「利率處2%至3%之間,可能會成為新常態。若然大家要借錢,必需要做壓力測試,在現有水平再加2%,中長期是否可以承擔得到呢?」

債務重組 治標又治本

黎嘉恩認為,當企業需要資金時,若以高息借錢,等於自殺。

至於發債或發行股票,雖然也是常見的融資方法,然而發債就是以債冚債,將來是否有能力還錢,也是重要的考慮因素。

而且債權人的權益比股東大很多,當一間公司資不抵債,要進行清盤時,還錢順序是債權人先,然後是優先股股東,最後才是普通股股東。股東又是否願意隨便發債集資呢?

至於配股集資也不容易,尤其是當一間企業債務出現問題,未必會有股東願意再投入資金。特別是近年股市低迷,就算配股也未必配到好價錢。

所以黎嘉恩更鼓勵高負債的人士或企業進行債務重組,就是與債權人協商,定出一個減債的財務方案,這才是治標及治本的做法。

「若然企業有很多資產,可以考慮變賣來還債。若然資產少,便要與債權人商討,看能否延期還款,或是分期還。因為在銀行立場,也不想逼死你,假如逼到你還不到錢,要清盤,收回來的錢會更少,對銀行來說沒有好處。」

黎嘉恩表示,債務重組的關鍵,就是要管理好現金流,讓債權人看到企業有能力還款。

而要有正現金流,方法離不開開源及節流,在業務上可考慮轉型,開拓新的收入。

對內則要減少開支,例如租用租金較低的辦公室,或是裁員等。

負資產並不可怕

不單只企業,黎嘉恩表示相關的債務重組邏輯,也可應用在個人上。尤其是本港樓市大跌,過去幾年買樓的人士,很大機會淪為負資產,更加需要控制現金流。

根據2024年第四季金管局的數據,本港負資產個案約38,000宗,主要集中在2019年和2021年高位入市的買家,特別是採用高成數按揭的人士。

黎嘉恩表示,相較1997年和2003年時期,當時負資產數目高達10萬宗,現時情況仍不算太嚴重。

若然已不幸淪為負資產人士,黎嘉恩認為必需要保持冷靜,千萬別自亂陣腳。

「一個人負資產,並不代表他沒有錢。只要保持到正現金流,能定時還到按揭貸款,很多時不用去到賣樓還債的地步。」

黎嘉恩表示,負資產人士手上最好要有足夠6至12個月還款的資金,然後與企業一樣,要積極開源節流,例如找兼職增加收入來源,同時間減少家裏開支。

他又認為,目前香港經濟未至於太差,失業率也不算高,相比1997年,目前按揭利率也不算高,故認為樓價再大跌的機會不大。

若然目前因恐慌而在低位賣走自住樓,恐怕會再做出另一個錯誤決定。

樓市不復甦 內房債問題難解

比起本港,內房債務問題更嚴重。

自內地樓市泡沫爆破後,多家內房包括中國恒大(03333)、碧桂園(02007)、融創中國(01918),世茂房地產集團(00813)、佳兆業集團(01638)等先後出現違約危機,並進行債務重組。

對於內房債務問題,市場認為是一個死結,皆因樓市銷售疲弱,發展商難以去庫存,沒有收入之下,根本還不到債。

「內房債務重組,最大問題是單純將債務延後,還是直接削債?若然單純延後債務,只是用來Buy Time等樓市復甦,效用未必太大,因為如果市場一天不復甦,問題始終仍然存在。削債相對來說效用會大一點。」

黎嘉恩認為,若然內地樓市沒有起色,不排除內房會再有另一波債務重組。但他認為大家也不用太悲觀。

「經濟永遠是一個循環,有些循環會長一點,有些短一點。過去內房經歷了一個很長的上升循環,現在步入下跌循環。至於何時再步入上升週期,往往視乎政府政策,以及市場的供求。」

黎嘉恩表示,現在中央正努力去平穩市況,近年也推出不少穩樓市措施,相信會帶來正面影響。

大學生要逆境自強

入BIG 4別怕辛苦

黎嘉恩於1988年以一級榮譽佳績,畢業於樹仁大學會計系。隨即投身會計界,先在關黃陳方會計師事務所任職,一年後再跳糟至四大會計師行之一的德勤,一做便35年。

加入俗稱BIG 4的四大會計師行,是每個會計系學生夢寐以求的出路。然而,BIG 4也是出名辛苦的公司,皆因工時超長。

有網上留言指出,BIG 4的上班時間是朝10晚12,壓力又大,形容「賺了錢也不夠看醫生」,入BIG 4也並不一定是人生最佳選擇。

不過黎嘉恩認為,大學生不應該怕辛苦,目光應放長遠一點。「這個世界永遠有付出,才有收穫。」

黎嘉恩指出,小公司及大公司各有優點,大公司接觸的事務會較多和較廣泛,然後會慢慢收窄,因為公司會要求你專注負責某個範疇。

「例如做Audit的人,未必會懂得做Tax,或做盡職審查,細公司工作範圍比較闊,每一個範疇都有機會接觸到。然而,有些客戶或個案,卻只能在大公司才接觸到,眼界又會擴闊一點。而且做過大企業,轉其他工都較為容易。」

曾處理多宗轟動個案

事實上,黎嘉恩在德勤任職期間,曾處理不少重大個案,包括為亞洲電視尋找「白武士」接管、處理梅艷芳遺產案;還有轟動一時的香港富豪林漢烈在陸羽茶室被槍殺案,要為此案做專家證人。另外,2022年香港的士保險龍頭泰加保險被頒令清盤,黎嘉恩亦獲委任成為清盤人。

近年有大學生畢業後未必找到工作,有些大學生因此心灰意冷,到底讀大學還有甚麼意義或價值呢?

黎嘉恩認為,現今大學生揀選科目,往往根據自己的興趣,但其實大學科目中有很多實用的科目,畢業後不愁沒有出路,例如醫生、護士、物理治療師、律師、會計等,重點是年輕人能否在興趣和實際之間取得平衡。

「我並不是逼大家做一些完全沒有興趣的工作,惟人的興趣不止一個或兩個那麼少,而且興趣是可以培養的,世上有那麼多行業,總會找到一些賺到錢而你又有興趣的工作。」

裝備自己防被AI淘汰

近年人工智能(AI)興起,有說AI的出現會淘汰很多行業。事實上,最近便有報道指,BIG 4過去幾年已引入AI,為顧客提供解決方案。換言之,會計師也有機會成為被AI取代的行業之一。

黎嘉恩也不否認此觀點:「AI確實在工作或生活上幫到很大忙,未來AI取代很多人,絕對不是沒可能,問題是何時發生而已。所以這一代的人,更加要努力地去裝備自己,坐著等運到,只會成為最先被淘汰的一群。」

黎嘉恩積極、樂觀的性格,能成為不少人的借鏡。早前香港樹仁大學傳訊及公共事務處舉辦的樹仁講堂優先場,便特別邀請了黎嘉恩回母校為主講嘉賓,跟一眾師弟師妹分享他的抗逆力法則,當日吸引逾百學生出席。